L'allegoria secondo Josè Saramago

Approfondimento a cura di Maria Agostinelli

Così lo scrittore portoghese, Premio Nobel per la Letteratura 1998, ha raccontato la sua adesione ad un tipo di narrazione più dipendente dall'allegoria, anche in relazione all'uscita del suo ultimo romanzo, L’uomo duplicato (Einaudi, 2003):

Vorrei sottolineare il passaggio da una mia fase di scrittura che può essere esemplificata da Il vangelo secondo Gesù Cristo (Einaudi, 2002) ad una fase successiva che ha fatto più uso dell’allegoria. Il vangelo secondo Gesù Cristo era sia un romanzo storico, sia una ricerca sull’identità collettiva portoghese, ma era come se si trattasse della semplice descrizione di una statua, ossia della sola superficie della pietra con cui la statua è stata scolpita. Con Cecità (Einaudi, 1996) invece - il romanzo che per me ha aperto una nuova fase - ho tentato di entrare all’interno della statua e di vedere la pietra, quella pietra che sa di essere tale ma che non sa di essere statua. In Cecità l’allegoria prende nuova vita: l’incapacità di vedere significa che la vera immagine dell’inferno è proprio il mondo in cui viviamo.

Dunque l'immagine concreta, la cecità, assume un significato altro che rimanda alla condizione della nostra esistenza tramite un'operazione di continuo e progressivo palesamento che, paradossalmente, coincide con il veloce propagarsi del morbo che rende ciechi: l'essere ciechi permette di vedere meglio e consente al lettore, tramite gli occhi dell'unica persona non infetta, di conoscere ciò che tutti gli altri personaggi non conoscono. Continua Saramago:

Cecità è un romanzo realista non nel senso classico del termine proprio perché ricorre all’allegoria, ossia ad un modo di dire le cose attraverso la narrazione di altre cose, attraverso simbolismi e metafore. Oggi la vera funzione del romanzo non è più solo quella descrittiva, quanto soprattutto quella riflessiva: a poco a poco il romanzo dovrà aprirsi alla filosofia e alla scienza, diventare la summa delle diverse esperienze umane, e questo nuovo tipo di romanzo - una sorta di simbiosi tra romanzo e saggio - ricorrerà all’allegoria.

Come a dire che ciò che non può essere descritto tramite i semplici caratteri alfabetici, che risulta arduo per ogni tipo di comprensione analitica, ha bisogno del "geroglifico", di un'immagine che riassuma e tenga conto di tutte le estensioni possibili della tema trattato e che le svolga in funzione di una maggiore comprensione dell'argomento stesso.

Ovviamente tali allegorie possono essere più o meno efficaci: ad esempio, l’allegoria del peccato e della tentazione visti come una piovra, utilizzata spesso in passato in ambito cattolico, è un’allegoria che ha sortito i suoi effetti ma che oggi ci sembra piuttosto ingenua. In Cecità l’allegoria assume un altro tipo di efficacia: il romanzo non si svolge in un luogo definito, i personaggi non hanno nome e in più sono progressivamente affetti da una cecità “bianca”. Questa nebulosa è il mondo: vi ho voluto rappresentare il mondo. Ciò implica che l’elemento narrato non si identifica più in ciò che è ma in ciò che significa. Se avessi scritto Cecità in modo tradizionale non avrei ottenuto lo stesso effetto e non ci sarebbe stato lo stesso impatto. In questo caso l’allegoria ha potuto sostituire un modo di comunicare ormai liso e privo di mordente.

Cade qui una delle critiche che all'allegoria mosse Croce, individuando nella connessione convenzionale e arbitraria tra due fatti mentali diversi (il concetto e l'immagine) la sua sostanziale sterilità. Per Saramago, come per Black ed altri studiosi di linguistica prima di lui, il rapporto metaforico che mette in relazione il segno con l'oggetto è un rapporto essenzialmente creativo, in grado di produrre sempre nuovi sensi e nuovi punti di vista. Saramago, quindi, è convinto che l'allegoria non si riduca ad una semplice consuetudo dell'espressione o, per dirla con Benjamin a proposito del dramma barocco tedesco, ad "un'espressione della convenzione":

Certe parole, in parte a causa dell’abuso che ne è stato fatto, hanno bisogno di essere reinventate perché ormai prive di senso – un esempio fra tutti può essere quello della parola “democrazia” – e compito dello scrittore è proprio quello di caricarle di nuovi sensi. In questo caso l’allegoria può venirci in aiuto come una sorta di ponte tra il vecchio e il nuovo e in proposito vorrei introdurre la formula “allegoria di situazioni”. L’allegoria di situazioni non intende mascherare l’elemento di realtà, quanto al contrario renderlo più evidente tramite la narrazione di un’altra cosa. Le immagini presenti in Cecità, ad esempio, non sono già note, definite e catalogate. In Cecità ci viene invece presentata una situazione nuova – la cecità – come allegoria del mondo reale. Anche in La caverna (Einaudi, 2000) è possibile riscontrare una situazione del genere: nel centro commerciale che costituisce l’ambientazione del romanzo si vive come se si trattasse di una grande città, con tutte le abitudini quotidiane, la solitudine e via discorrendo; inoltre qui l’allegoria è duplice, perché si fonda sull’uso che della caverna ha fatto Platone.

In tal senso anche l'ultimo romanzo di Saramago, L’uomo duplicato (Einaudi, 2003), può essere interpretato in senso allegorico: le immagini relative alla ricerca e alla scoperta, all'identità e all'alterità si esplicitano grazie al tema del doppio e giocano con tutti i rimandi di significato che questo tema ha posto dentro e fuori dalla letteratura.

Il romanzo narra l'incredibile vicenda di Tertuliano Máximo Áfonso, professore di storia dalla vita tanto monotona quanto il suo nome è stravagante. È stato sposato, ma del suo matrimonio non ricorda granché; non ha amici, porta avanti uno stanco rapporto con una donna dal ruolo non ben precisato ed un altrettanto stanco rapporto telefonico con la madre lontana; vive da solo trascinando le sue giornate tra compiti da correggere e cibi precotti da scongelare. Finché un giorno, sotto suggerimento di un collega, non affitta la videocassetta di una commediola dal nome emblematico: Chi cerca trova.

La pellicola non è delle più esaltanti ma, durante la notte, subito dopo la sua visione, qualcosa di perturbante, una presenza quasi fisica fa destare il protagonista, il quale si rende conto che una scena del film si è annidata in un angolo del suo subconscio diventando un'immagine mentale. Rivedendolo, egli si accorge con sgomento che uno degli attori è il suo sosia perfetto. Di qui l'indagine: Máximo Áfonso comincia a raccogliere quante più informazioni possibili sull'uomo, che scoprirà chiamarsi Antònio Claro, fino ad arrivare a conoscerlo di persona e a fronteggiare il suo doppio, in uno sconvolgente incontro/riconoscimento.

Molto si potrebbe parlare sul tema del doppio, a partire dai precedenti letterari (Plauto, Poe, Stevenson, ma anche Kafka e Carroll), mitologici (pensiamo a Narciso), fino alla più stringente attualità, riguardante non solo la clonazione ("la possibilità tecnica per un nuovo arianesimo" secondo Saramago) ma anche gli effetti omologanti e spersonalizzanti di un mondo sempre più osmotico e globalizzato, indirizzato verso canoni estetici e comportamentali che potrebbero produrre non uno, ma innumerevoli sosia.

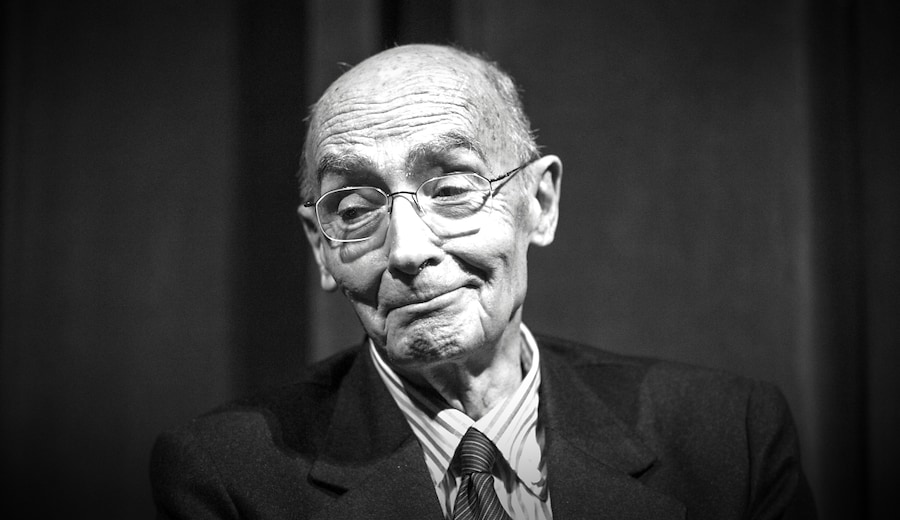

José Saramago (Azinhaga, 1922 – Tías, 2010), è stato uno dei più importanti scrittori portoghesi del Novecento. Autore estermamente versatile è stato anche poeta, drammaturgo, critico letterario, traduttore e giornalista. È stato inoltre insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1998 con la seguente motivazione: "Con parabole, sostenute dall'immaginazione, dalla compassione e dall'ironia ci permette continuamente di conoscere realtà difficili da interpretare". Tra le sue opere ricordiamo: L'anno della morte di Ricardo Reis (1984), Cecità (1995), Saggio sulla lucidità (2004), Le intermittenze della morte (2005) e l'autobiografia Le piccole memorie (2006).