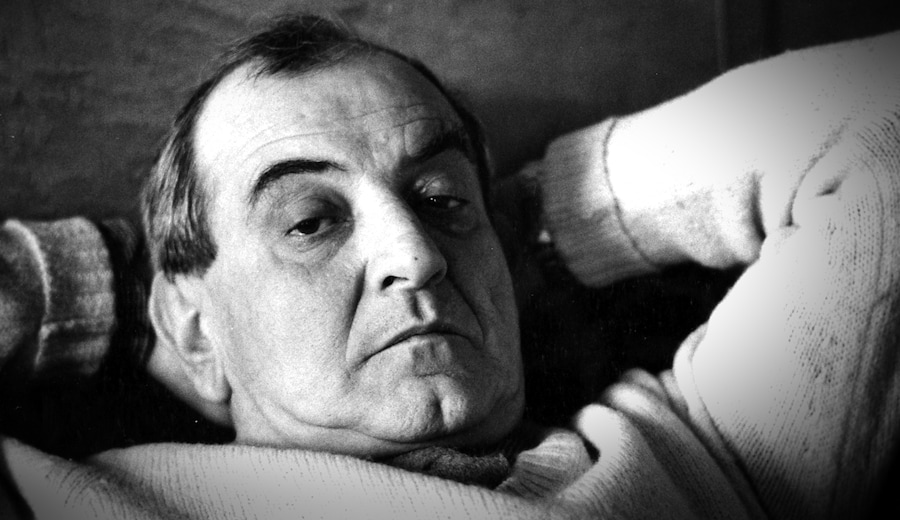

Goffredo Parise, un poeta senza versi

Intervista al critico Silvio Perrella

Il critico letterario Silvio Perrella descrive la figura e l'opera di Goffredo Parise, in bilico tra prosa e poesia, in questa intervista a cura di Valeria Merola.

Come si potrebbe rappresentare, al pubblico dei non addetti, il significato dell’opera di Parise nel panorama contemporaneo?

Vivere la vita con stile, e poi scriverla a rotto di collo, quasi all’improvviso, facendola sgorgare da un istinto lungamente passato al vaglio della ragione. Ecco, credo che Parise aspirasse a questo. Non sempre ci riusciva.

I fuochi della sua ricerca critica sembrano essere Calvino e Parise. C’è un filtro calviniano che è stato d’aiuto per la comprensione di Parise?

Semplicemente ho scritto prima un libro su Calvino e poi uno su Parise. Tra i due c’è qualche convergenza e moltissime divergenze. Calvino ha puntato molte delle sue carte sulla cultura; Parise ha provato a fare a meno dei libri. Considero entrambi come degli antenati, ai quali aggiungo Raffaele La Capria.

In che modo la definizione, anche da lei sottoscritta, di “esattissimo stile di scrittura” può essere considerata rappresentativa delle pagine di Parise?

Lo dicevo prima.

Lontano è un piccolo libro postumo, nato raccogliendo alcune prose che Parise pubblicava sul “Corriere della Sera” all’inizio degli anni Ottanta sotto la stella polare rappresentata da questa parola: lontano. Più che rappresentare la quintessenza dei Sillabari ne è uno sviluppo. In queste prose c’è come un punto di convergenza tra racconto, reportage, memoria e sintesi poetica.

In che rapporto si pone il Parise dei Sillabari con il resto della sua opera?

Nel libro d’esordio di Parise, Il ragazzo morto e le comete (1952), c’erano già i Sillabari, ma ancora imbozzolati in sequenze narrative più ampie.

In Fino a Salgarèda, pubblicato da Rizzoli, lei ha ricostruito la figura intellettuale di Parise seguendo i luoghi della sua vita. I luoghi infatti forniscono lo schema su cui si poggia la personalità artistica dello scrittore. Ci vuole dire qualcosa su questo schema topografico, evidenziato sin dai titoli dei suoi capitoli?

Scrivendo questo libro ho cercato d’inseguire, ancor prima che la vita, la scrittura nomade di Parise. I luoghi in questo senso sono dei veri e propri riti di passaggio. Sotto ogni titolo di città, infatti, c’è un sottotitolo che scandisce il tempo di elaborazione di una scrittura che non sta mai ferma e che sempre tematizza ciò che ha appena abbandonato. Ha avuto ragione, Geno Pampaloni, a definire Parise il poeta degli addii. E’ difficile infatti incontrare nella nostra letteratura uno scrittore che sappia dire addio con tale energia poetica. Come si sa, la sua vita non solo è stata breve, ma sempre è stata accompagnata dalla consapevolezza della brevità. Parise molto presto ha dunque preso atto della necessità dell’addio. L’inessenziale andava buttato, e bisognava andare nel mondo senza tanti inutili bagagli, ma con tutto il peso del proprio istinto e della propria immaginazione. E questo in un uomo che sapeva spaccare il capello in quattro, che insomma usava la ragione come arma di autotortura, non è poco. Ecco perché l’ho definito un loico sensuale.

In che senso Parise si può definire un “poeta senza versi”?

Perché, anche quando ha scritto poesie, com’è avvenuto alla fine della sua vita (esiste un libro, pubblicato da Rizzoli, che le raccoglie), lo ha fatto senza pensare alla tecnica dei poeti, ma da straniero della forma.

Di Parise, oltre ai singoli libri, mi piace il percorso, la sua figura mobile. Consiglio di scoprire un libro come Lontano, pubblicato da un piccolo editore come Avagliano. E consiglio di leggere i libri di reportages, come quelli dedicati alla Cina e al Giappone. In attesa di un libro che ancora manca alla sua bibliografia, che sto curando, in cui verranno raccolte le sue prose di racconti sulla letteratura. Prose in cui Parise parla degli scrittori che ama e lo fa in un modo incantevole. Sarà una scoperta. E naturalmente Il ragazzo morto e le comete, La grande vacanza, Il padrone, Sillabari e L’odore del sangue.

Come si potrebbe rappresentare, al pubblico dei non addetti, il significato dell’opera di Parise nel panorama contemporaneo?

Vivere la vita con stile, e poi scriverla a rotto di collo, quasi all’improvviso, facendola sgorgare da un istinto lungamente passato al vaglio della ragione. Ecco, credo che Parise aspirasse a questo. Non sempre ci riusciva.

È l’opera di un solitario e di un nomade, ma allo stesso tempo è anche il risultato di un’osservazione attenta del proprio tempo. Dunque, vivere e scrivere con stile, aspirare all’arte senza però evadere dalla quotidianità.La sua è un’opera sfaccettata, con molte stagioni, che si avvita in una circolarità imperfetta come quella di una spirale.

I fuochi della sua ricerca critica sembrano essere Calvino e Parise. C’è un filtro calviniano che è stato d’aiuto per la comprensione di Parise?

Semplicemente ho scritto prima un libro su Calvino e poi uno su Parise. Tra i due c’è qualche convergenza e moltissime divergenze. Calvino ha puntato molte delle sue carte sulla cultura; Parise ha provato a fare a meno dei libri. Considero entrambi come degli antenati, ai quali aggiungo Raffaele La Capria.

In che modo la definizione, anche da lei sottoscritta, di “esattissimo stile di scrittura” può essere considerata rappresentativa delle pagine di Parise?

Lo dicevo prima.

Si può dire che le prose di Lontano rappresentino la quintessenza del Parise dei Sillabari?Per Parise lo stile è un elemento importantissimo. E lo è in quanto cerca l’esattezza.

Lontano è un piccolo libro postumo, nato raccogliendo alcune prose che Parise pubblicava sul “Corriere della Sera” all’inizio degli anni Ottanta sotto la stella polare rappresentata da questa parola: lontano. Più che rappresentare la quintessenza dei Sillabari ne è uno sviluppo. In queste prose c’è come un punto di convergenza tra racconto, reportage, memoria e sintesi poetica.

In che rapporto si pone il Parise dei Sillabari con il resto della sua opera?

Nel libro d’esordio di Parise, Il ragazzo morto e le comete (1952), c’erano già i Sillabari, ma ancora imbozzolati in sequenze narrative più ampie.

I Sillabari rileggono il passato e orientano il futuro, compreso quello di un libro apparentemente opposto come L’odore del sangue. Non sono però d’accordo con chi pensa che tutto ciò che Parise ha scritto fosse solo materiale preparatorio di questo libro. Mi sembra una visione riduttiva.A un certo punto, Parise si è concesso la libertà di scrivere solo quelle che potevano sembrare divagazioni, alle quali però dava il centro della scena.

In Fino a Salgarèda, pubblicato da Rizzoli, lei ha ricostruito la figura intellettuale di Parise seguendo i luoghi della sua vita. I luoghi infatti forniscono lo schema su cui si poggia la personalità artistica dello scrittore. Ci vuole dire qualcosa su questo schema topografico, evidenziato sin dai titoli dei suoi capitoli?

Scrivendo questo libro ho cercato d’inseguire, ancor prima che la vita, la scrittura nomade di Parise. I luoghi in questo senso sono dei veri e propri riti di passaggio. Sotto ogni titolo di città, infatti, c’è un sottotitolo che scandisce il tempo di elaborazione di una scrittura che non sta mai ferma e che sempre tematizza ciò che ha appena abbandonato. Ha avuto ragione, Geno Pampaloni, a definire Parise il poeta degli addii. E’ difficile infatti incontrare nella nostra letteratura uno scrittore che sappia dire addio con tale energia poetica. Come si sa, la sua vita non solo è stata breve, ma sempre è stata accompagnata dalla consapevolezza della brevità. Parise molto presto ha dunque preso atto della necessità dell’addio. L’inessenziale andava buttato, e bisognava andare nel mondo senza tanti inutili bagagli, ma con tutto il peso del proprio istinto e della propria immaginazione. E questo in un uomo che sapeva spaccare il capello in quattro, che insomma usava la ragione come arma di autotortura, non è poco. Ecco perché l’ho definito un loico sensuale.

In che senso Parise si può definire un “poeta senza versi”?

Perché, anche quando ha scritto poesie, com’è avvenuto alla fine della sua vita (esiste un libro, pubblicato da Rizzoli, che le raccoglie), lo ha fatto senza pensare alla tecnica dei poeti, ma da straniero della forma.

Il suo Parise preferito: consigli di lettura.Eppure la poesia, anche senza versi, è stata la sua vera aspirazione.

Di Parise, oltre ai singoli libri, mi piace il percorso, la sua figura mobile. Consiglio di scoprire un libro come Lontano, pubblicato da un piccolo editore come Avagliano. E consiglio di leggere i libri di reportages, come quelli dedicati alla Cina e al Giappone. In attesa di un libro che ancora manca alla sua bibliografia, che sto curando, in cui verranno raccolte le sue prose di racconti sulla letteratura. Prose in cui Parise parla degli scrittori che ama e lo fa in un modo incantevole. Sarà una scoperta. E naturalmente Il ragazzo morto e le comete, La grande vacanza, Il padrone, Sillabari e L’odore del sangue.