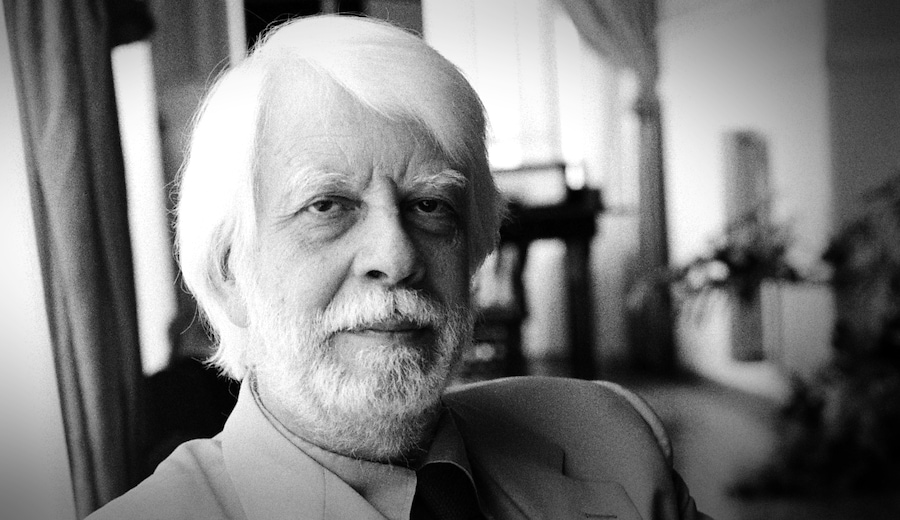

Il poeta e la morte: Giovanni Raboni

Il ricordo di Daniele Piccini

Con Canzonette mortali (1986) e con Ogni terzo pensiero (1993) Giovanni Raboni (1932-2004) aveva deciso di mettere a sigla ed emblema del suo lavoro, fin dal titolo, il motivo della morte. Le canzonette lo dichiaravano con quell’aggettivo esplicito e ‘abusivo’, al posto di quello che ci saremmo aspettati per una febbrile raccolta come quella (canzonette erotiche, amorose); Ogni terzo pensiero rubava un suggerimento allo Shakespeare de La tempesta per dire che “Every third thought shall be my grave”.

La morte c’era sempre stata nei versi di Raboni, fin dalla sua stagione iniziale poi distillata nell’opera unitaria Le case della Vetra (1966), ma era in gran parte una sorta di lente per prendere le distanze, per non essere complici con la realtà sociale e storica, come chiarì, in anni ormai lontani, Piergiorgio Bellocchio. Invece nell’ultimo periodo della sua opera, quel motivo era diventato l’esatto opposto: un antidoto preso per partecipare meglio, con più giusto ed equilibrato ardore, al teatro del mondo e, non dimentichiamolo, della storia. Il segreto della vita – come insegna quel testo fondante e capitale che Raboni aveva riletto e in qualche modo interfogliato con la sua Rappresentazione della Croce (2000), vale a dire il Vangelo – è paradossale, irriducibile.

Così è potuto accadere che la morte (forse anche per suggestione dell’amatissimo Kantor) diventasse negli ultimi quindici anni circa della poesia raboniana (i più importanti, lo dirò subito) una sorta di punto di vista sulla vita, di illuminante, quasi confortante specola per assaporare il tempo. C’è la consapevolezza in tutto questo lembo estremo del lavoro raboniano di vivere in una sorta di prolungamento, di rinvio (si veda il testo d’apertura di Ogni terzo pensiero:

E che tutto, anche quel che più duole e pare immedicabile, si potrà come schiarire, mostrare nella sua evidenza prima illeggibile, con la fine della corsa. Qualcosa come una strenua dolcezza, un confortato senso di appartenenza prende corpo e parola nei libri ultimi, grazie all’accettazione della morte. E, sia detto bene, non della morte in quanto principio astratto, generico, ma della propria morte. È essa, la sua attesa, il suo mistero pulsante e tenace, a gettare sul reticolo indecifrabile della vita un lampo di chiarezza e di amore pieno, di pietà e di riconoscimento, di riconoscenza anche. Perché il limite e il termine tolgono la vanità e la dissipazione del vivere e concedono consistenza e senso alla vicenda, permettono tensione verso la verità, concentrazione e pietas.

Ho spesso pensato che anche la forma chiusa, che Raboni aveva cominciato seriamente a praticare proprio da Canzonette mortali (certo congiurando in quella direzione anche il lavoro traduttorio, in particolare da Baudelaire e da Racine), avesse per lui (come in fondo per ogni poeta degno di tal nome) un significato legato al limite e alla sua possibile rivelazione. Come la fine della vita costringe a comprendere il proprio destino, la propria storia e, di più, quella di tutti, così la costrizione delle rime, delle misure versali, l’obbligo di rispettare le battute, la coercizione, diventano potentissimi strumenti di illuminazione.

Raboni è stato negli anni decisivi della sua maturità un poeta della morte in questo senso preciso: della morte come autentica occasione per guardare la vita e sentirne la verità, aspra e insieme non riducibile. La mitologia dei cari morti (il padre, la madre) in attesa oltre la cortina del tempo, al riparo dalla ripetizione della vita, in qualche modo salvati nel loro nucleo più intimo e profondo, ha impegnato il poeta nelle due raccolte forse più decisive del suo percorso, Ogni terzo pensiero e Quare tristis (quest’ultima del 1998). La coesione di una forma la cui disciplina permetteva di dire ormai tutto, senza tema di sentimentalismi o di derive retoriche, ha concesso al poeta di costruire una leggenda della vita protesa verso la ricongiunzione con i morti che è, credo, una delle grandi acquisizioni della poesia italiana contemporanea. Invece di risolversi in una chiusura, la fedele sequela di quello spunto, la sua pervicace applicazione hanno spalancato a Raboni, in una misura nuova, non più risentita né ironica o ideologica, tutta l’ampiezza delle questioni vitali. Su quella via egli è arrivato a scrivere la riuscitissima Rappresentazione della Croce, in cui i testimoni della vicenda di Cristo sono, miracolosamente, fraterni e contemporanei a chi legge: creature che si riparano dalla luce abbagliante di Cristo, che si schermiscono come possono dalla sua irruzione, che cercano di guardare di sghembo, obliquamente per non compromettere e veder dissolta la propria tenera, vulnerabile costituzione di uomini. Così, in quello stesso modo, Raboni ha infine confessato, in prima persona, di avvicinarsi al fulgore o, se si preferisce, all’accumulo di buio del mistero divino.

In Barlumi di storia, il suo ultimo libro (2002), dice, partendo ancora una volta dalla persona insieme morta e viva per sempre della madre:

Strano libro, Barlumi di storia, meno unitario se si vuole dei due precedenti eppure attraversato da nervature neanche tanto segrete e soprattutto ispirato da una, si direbbe, ansia testamentaria, volontà di chiarezza definitiva. Se il poeta era stato capace anche nei due libri del 1993 e 1998, proprio grazie alla forma del sonetto, di riparlare di temi civili evitando l’engagement lutulento, ora però, a un passo da quel nulla e tutto, da quella cruna tanto a lungo indagata, ha voluto chiarire a se stesso che la sua serrata, furente ricerca sulla vita mortale sua e dei suoi cari non significava, non aveva mai significato, dimenticanza, oblio della storia e dei suoi innumerevoli, spesso sperduti passeggeri. Così quel libro, che pur senza più l’intelaiatura strettamente costrittiva della forma metrica chiusa è pur sempre formalmente rigorosissimo, riparla di un potere ripugnante, certo, delle intrusioni della cronaca storica nella poesia (intrusione emblematizzata dalle due prose-prose che trovano posto nel libro), ma soprattutto dà voce a un sentimento di pietà (magari soltanto adombrata) che unisce uomo a uomo, vita a vita, nel gran disegno dispiegato sulla mappa del mondo.

Non per caso insieme a Barlumi era uscito in libreria un nuovo testo teatrale, Alcesti o La recita dell’esilio, una sorta di variante tragica, laica della Croce, in cui, su suggerimento euripideo, è il sacrificio di una donna a consentire la continuità della vicenda, a fornire la vittima che la Storia richiede. Una Storia, va detto, sollevata al livello del mito, dello schema eterno, una Storia che assomma gli orrori del secolo appena terminato e li legge nella luce di una assolutezza universale: la Storia come necessità, come limite invalicabile, con la sua legge ancora una volta messa a confronto con la povera e semplice aspirazione alla vita dei suoi attori. Raboni aveva nei modi, nella voce e nel gesto la pacatezza e la quiete consolata della sua poesia matura.

Ricordo diverse conversazioni con lui al bar dell’Hotel Diana Majestic vicino a casa sua, nella zona di Porta Venezia, e un incontro su Betocchi, suo primo maestro e mentore, in un’altra, più lontana sera milanese. C’era in lui una forma di lucida compromissione con la fine e il finire allo scopo di assorbire meglio la «morfina» dei fatti, l’evidenza della luce e della storia. So bene, lo so dal giorno della sua scomparsa, che Raboni farà sentire la sua mancanza, per l’autorevolezza che aveva, la saldezza della sua unione – sempre sul punto del congedo – con il mistero della vita. Un’ottica sghemba, obliqua che gli permetteva paradossalmente di prendere parte alle cose, di difendere ciò che gli premeva – il bene testimoniato dalla poesia, ad esempio – stando alla larga dalle piccole e meschine e sfinenti liti meramente polemiche, di parte. So che ci mancherà anche perché, occorre dirlo, nelle seconde linee della poesia lombarda, anche in quelle al potere nell’editoria, non si intravedono personalità altrettanto aperte, disposte al travaglio e all’avventura del senso al di là della sigla di comodo e di rendita di una poetica.

La morte c’era sempre stata nei versi di Raboni, fin dalla sua stagione iniziale poi distillata nell’opera unitaria Le case della Vetra (1966), ma era in gran parte una sorta di lente per prendere le distanze, per non essere complici con la realtà sociale e storica, come chiarì, in anni ormai lontani, Piergiorgio Bellocchio. Invece nell’ultimo periodo della sua opera, quel motivo era diventato l’esatto opposto: un antidoto preso per partecipare meglio, con più giusto ed equilibrato ardore, al teatro del mondo e, non dimentichiamolo, della storia. Il segreto della vita – come insegna quel testo fondante e capitale che Raboni aveva riletto e in qualche modo interfogliato con la sua Rappresentazione della Croce (2000), vale a dire il Vangelo – è paradossale, irriducibile.

Così è potuto accadere che la morte (forse anche per suggestione dell’amatissimo Kantor) diventasse negli ultimi quindici anni circa della poesia raboniana (i più importanti, lo dirò subito) una sorta di punto di vista sulla vita, di illuminante, quasi confortante specola per assaporare il tempo. C’è la consapevolezza in tutto questo lembo estremo del lavoro raboniano di vivere in una sorta di prolungamento, di rinvio (si veda il testo d’apertura di Ogni terzo pensiero:

Dammi tempo, non

svanire, il tempo di chiudere i tanti

conti vergognosi in sospeso con

loro prima di stendermi al tuo fianco

E che tutto, anche quel che più duole e pare immedicabile, si potrà come schiarire, mostrare nella sua evidenza prima illeggibile, con la fine della corsa. Qualcosa come una strenua dolcezza, un confortato senso di appartenenza prende corpo e parola nei libri ultimi, grazie all’accettazione della morte. E, sia detto bene, non della morte in quanto principio astratto, generico, ma della propria morte. È essa, la sua attesa, il suo mistero pulsante e tenace, a gettare sul reticolo indecifrabile della vita un lampo di chiarezza e di amore pieno, di pietà e di riconoscimento, di riconoscenza anche. Perché il limite e il termine tolgono la vanità e la dissipazione del vivere e concedono consistenza e senso alla vicenda, permettono tensione verso la verità, concentrazione e pietas.

Ho spesso pensato che anche la forma chiusa, che Raboni aveva cominciato seriamente a praticare proprio da Canzonette mortali (certo congiurando in quella direzione anche il lavoro traduttorio, in particolare da Baudelaire e da Racine), avesse per lui (come in fondo per ogni poeta degno di tal nome) un significato legato al limite e alla sua possibile rivelazione. Come la fine della vita costringe a comprendere il proprio destino, la propria storia e, di più, quella di tutti, così la costrizione delle rime, delle misure versali, l’obbligo di rispettare le battute, la coercizione, diventano potentissimi strumenti di illuminazione.

Raboni è stato negli anni decisivi della sua maturità un poeta della morte in questo senso preciso: della morte come autentica occasione per guardare la vita e sentirne la verità, aspra e insieme non riducibile. La mitologia dei cari morti (il padre, la madre) in attesa oltre la cortina del tempo, al riparo dalla ripetizione della vita, in qualche modo salvati nel loro nucleo più intimo e profondo, ha impegnato il poeta nelle due raccolte forse più decisive del suo percorso, Ogni terzo pensiero e Quare tristis (quest’ultima del 1998). La coesione di una forma la cui disciplina permetteva di dire ormai tutto, senza tema di sentimentalismi o di derive retoriche, ha concesso al poeta di costruire una leggenda della vita protesa verso la ricongiunzione con i morti che è, credo, una delle grandi acquisizioni della poesia italiana contemporanea. Invece di risolversi in una chiusura, la fedele sequela di quello spunto, la sua pervicace applicazione hanno spalancato a Raboni, in una misura nuova, non più risentita né ironica o ideologica, tutta l’ampiezza delle questioni vitali. Su quella via egli è arrivato a scrivere la riuscitissima Rappresentazione della Croce, in cui i testimoni della vicenda di Cristo sono, miracolosamente, fraterni e contemporanei a chi legge: creature che si riparano dalla luce abbagliante di Cristo, che si schermiscono come possono dalla sua irruzione, che cercano di guardare di sghembo, obliquamente per non compromettere e veder dissolta la propria tenera, vulnerabile costituzione di uomini. Così, in quello stesso modo, Raboni ha infine confessato, in prima persona, di avvicinarsi al fulgore o, se si preferisce, all’accumulo di buio del mistero divino.

In Barlumi di storia, il suo ultimo libro (2002), dice, partendo ancora una volta dalla persona insieme morta e viva per sempre della madre:

E penso che a rifletterci

in ogni caso è proprio questo

da quando lei è morta

il modo in cui amo le cose

che amo di più, restandone alla larga,

avendone un po’ di paura,

credendoci ma sempre di sfuggita

come credo all’esistenza di Dio.

Strano libro, Barlumi di storia, meno unitario se si vuole dei due precedenti eppure attraversato da nervature neanche tanto segrete e soprattutto ispirato da una, si direbbe, ansia testamentaria, volontà di chiarezza definitiva. Se il poeta era stato capace anche nei due libri del 1993 e 1998, proprio grazie alla forma del sonetto, di riparlare di temi civili evitando l’engagement lutulento, ora però, a un passo da quel nulla e tutto, da quella cruna tanto a lungo indagata, ha voluto chiarire a se stesso che la sua serrata, furente ricerca sulla vita mortale sua e dei suoi cari non significava, non aveva mai significato, dimenticanza, oblio della storia e dei suoi innumerevoli, spesso sperduti passeggeri. Così quel libro, che pur senza più l’intelaiatura strettamente costrittiva della forma metrica chiusa è pur sempre formalmente rigorosissimo, riparla di un potere ripugnante, certo, delle intrusioni della cronaca storica nella poesia (intrusione emblematizzata dalle due prose-prose che trovano posto nel libro), ma soprattutto dà voce a un sentimento di pietà (magari soltanto adombrata) che unisce uomo a uomo, vita a vita, nel gran disegno dispiegato sulla mappa del mondo.

Non per caso insieme a Barlumi era uscito in libreria un nuovo testo teatrale, Alcesti o La recita dell’esilio, una sorta di variante tragica, laica della Croce, in cui, su suggerimento euripideo, è il sacrificio di una donna a consentire la continuità della vicenda, a fornire la vittima che la Storia richiede. Una Storia, va detto, sollevata al livello del mito, dello schema eterno, una Storia che assomma gli orrori del secolo appena terminato e li legge nella luce di una assolutezza universale: la Storia come necessità, come limite invalicabile, con la sua legge ancora una volta messa a confronto con la povera e semplice aspirazione alla vita dei suoi attori. Raboni aveva nei modi, nella voce e nel gesto la pacatezza e la quiete consolata della sua poesia matura.

Ricordo diverse conversazioni con lui al bar dell’Hotel Diana Majestic vicino a casa sua, nella zona di Porta Venezia, e un incontro su Betocchi, suo primo maestro e mentore, in un’altra, più lontana sera milanese. C’era in lui una forma di lucida compromissione con la fine e il finire allo scopo di assorbire meglio la «morfina» dei fatti, l’evidenza della luce e della storia. So bene, lo so dal giorno della sua scomparsa, che Raboni farà sentire la sua mancanza, per l’autorevolezza che aveva, la saldezza della sua unione – sempre sul punto del congedo – con il mistero della vita. Un’ottica sghemba, obliqua che gli permetteva paradossalmente di prendere parte alle cose, di difendere ciò che gli premeva – il bene testimoniato dalla poesia, ad esempio – stando alla larga dalle piccole e meschine e sfinenti liti meramente polemiche, di parte. So che ci mancherà anche perché, occorre dirlo, nelle seconde linee della poesia lombarda, anche in quelle al potere nell’editoria, non si intravedono personalità altrettanto aperte, disposte al travaglio e all’avventura del senso al di là della sigla di comodo e di rendita di una poetica.