Filosofia articolo

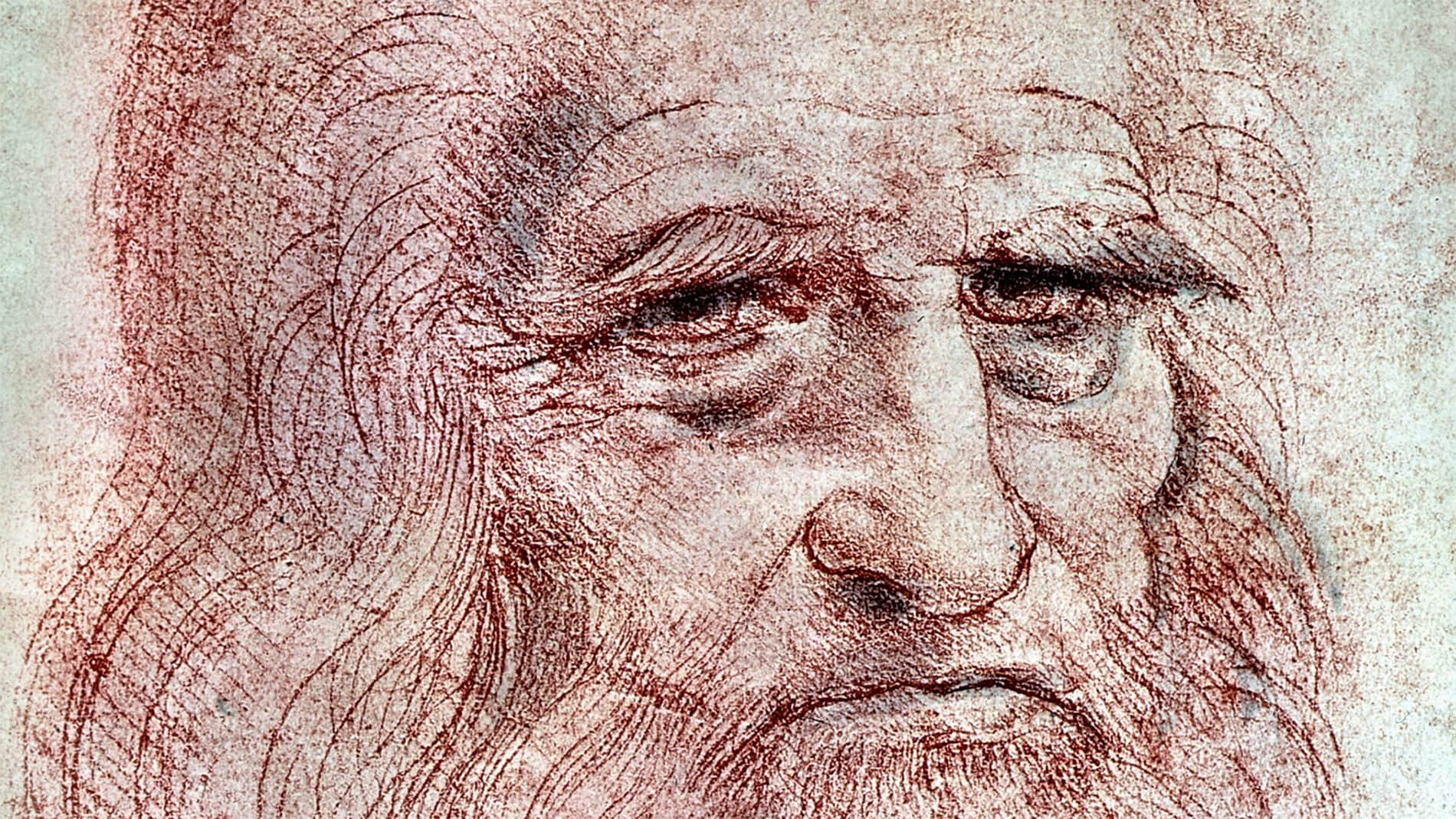

Antonio Gargano. L'umanesimo di Leonardo da Vinci

La visione universale della natura e dell'uomo

Filosofia articolo

Massimo Cacciari. Leonardo da Vinci

Il pensiero che sorregge l'arte

Filosofia articolo

L'Uomo di Leonardo da Vinci

Arte e scienza nel Rinascimento

Filosofia articolo

L'Annunciazione di Leonardo da Vinci

Arte e scienza nel Rinascimento

Filosofia articolo

Fabio Frosini. Il pensiero filosofico di Leonardo

La fondazione di una scienza nuova

Filosofia articolo

Fritjof Capra. Leonardo da Vinci

Un pensatore sistemico

Filosofia articolo

Massimo Capaccioli. Leonardo da Vinci

La costruzione di un personaggio

Filosofia articolo

Giacomo Marramao. Il pensiero sistemico di Leonardo da Vinci

Una sintesi di cultura umanistica e tecnico-scientifica

Filosofia articolo

Frank Fehrenbach. La spiritualità di Leonardo da Vinci

La concezione panteistica della natura

Filosofia articolo

Paolo Galluzzi. L'influenza del pensiero di Leonardo sulla cultura moderna

La riscoperta dei codici nel 1797

Filosofia articolo

Frank Fehrenbach. L'umanesimo di Leonardo Da Vinci

Un pensiero aristotelico e frammentario

Filosofia articolo

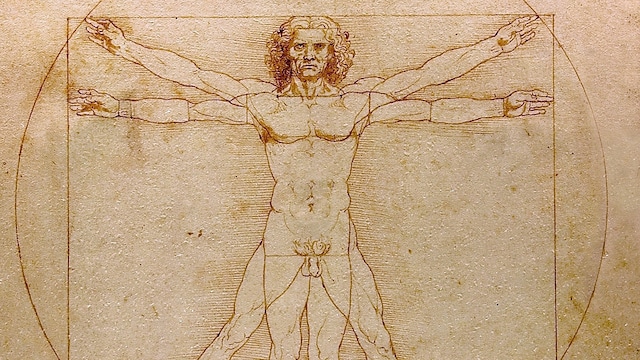

Paolo Galluzzi. L'Uomo vitruviano

Il celebre disegno di Leonardo da Vinci

Filosofia articolo

Frank Fehrenbach. Natura e pittura in Leonardo da Vinci

L'immagine come motore culturale

Filosofia articolo

Salvatore Settis. La mente di Leonardo

L'arte nella natura

Filosofia articolo

Paolo Galluzzi. Leonardo uomo universale

Filosofia articolo

Fabio Frosini. La spiritualità di Leonardo da Vinci

Tra la tradizione ermetica e Lucrezio

Filosofia articolo

Paolo Galluzzi. Leonardo ingegnere del Rinascimento

La lettura matematica del mondo

Filosofia articolo

Paolo Galluzzi. La filosofia naturale di Leonardo da Vinci

Matematica e geometria

Filosofia articolo

Frank Fehrenbach. Leonardo da Vinci e la matematica

La preistoria della fenomenologia

Filosofia articolo

Fabio Frosini. Il Paragone delle arti di Leonardo da Vinci

La superiorità dell'immagine

Filosofia articolo

Fritjof Capra. La botanica di Leonardo

Alle origini del pensiero sistemico

Filosofia articolo

Rosanna Cioffi. Leonardo da Vinci

La riscoperta del genio vinciano nel XIX secolo

Filosofia articolo

Francesco Sabatini. La lingua di Leonardo

Il potere della parola

Filosofia articolo

Barbara Fanini. La lingua di Leonardo da Vinci

La parola complementare all'immagine

Filosofia articolo

Carlo Vecce. La biblioteca di Leonardo da Vinci

Dalla filosofia della natura alla letteratura

Filosofia articolo

Roberto Marchesini. Leonardo da Vinci

Un pensiero trasversale

Filosofia articolo

La botanica di Leonardo da Vinci

La scoperta del metodo scientifico e la nascita del pensiero sistemico

Arte articolo